神戸学院大学大学院心理学研究科 博士後期課程での学びとは? (3)

- 特集

- 2023.03.29

大谷多加志先生との座談会レポート その③

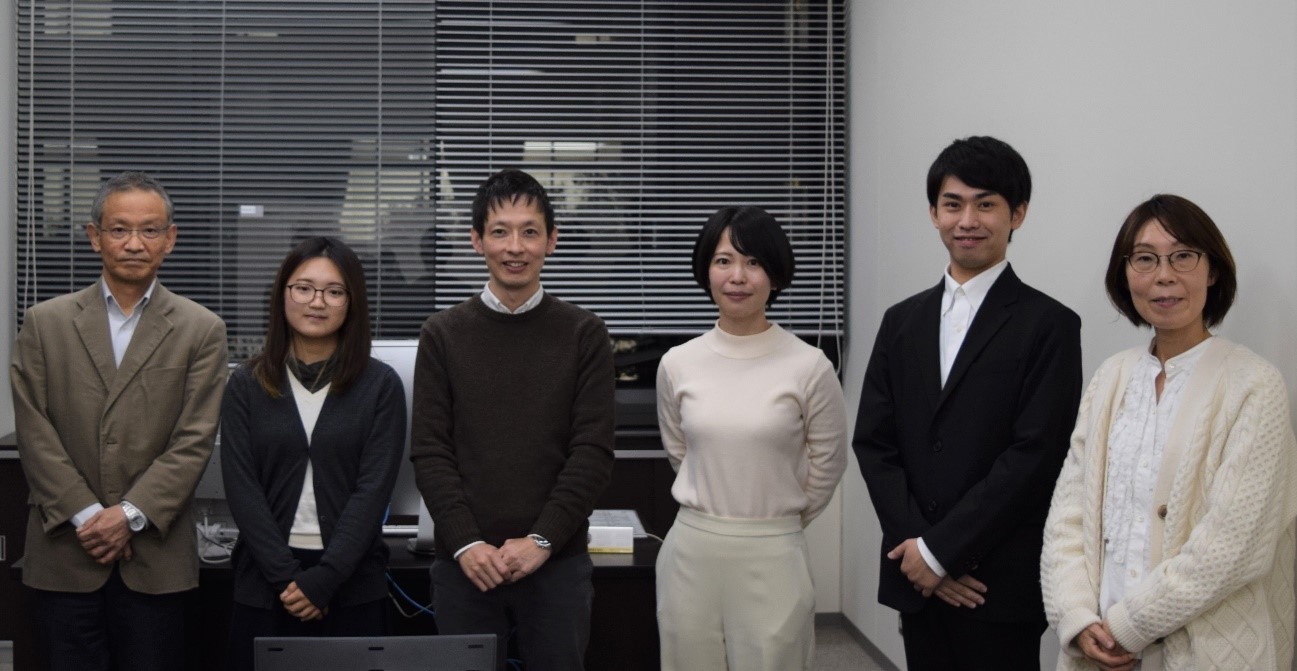

2022年12月に、大谷多加志先生(京都光華女子大学健康科学部心理学科准教授)をお招きし、座談会を開催しました。大谷先生の博士後期課程在籍当時の指導教員である本学心理学部の清水寛之教授と、小久保香江心理学研究科長、実習助手の黒川優美子さん、心理学研究科生の福井優哉さん・心理学部生の菅野真愛さんも参加しました。

最終回となる「その③」は、科学と実践の循環についてのディスカッションをまとめました!

「研究」とは、単にデータを集めて報告するだけのものではない

小久保香江心理学研究科長(以下 小久保):大谷先生が博士後期課程在籍当時に書かれた論文は、どんなデータをもとにされたのですか?

大谷多加志先生(以下 大谷):K式発達検査の改訂に関するデータの一部です。博士後期課程に入学する前から改訂の研究自体はすでにスタートしていたので、予備的に調べていた研究をまとめました。

清水寛之教授(以下 清水):子どもの段取りの理解がテーマでしたね。ある場面で、こうしてこうして・こうなったらこうなるという順序が分かるのがいつごろからか、という内容ですね。興味深いテーマでした。ただ理論的な背景を組み立てることに苦労されて、たくさんデータを集めていましたね。

大谷:絵並べ課題に関する研究と、じゃんけんに関する研究を行い、それぞれ500~600件くらいデータを取りました。

清水:じゃんけんのテーマは特におもしろかったです。例えば、「僕に負けてください」って子どもに言って、子どもよりも少し先に手を出して、子どもに対して相手に負ける(相手が勝つ)ようにじゃんけんの手を出してもらうんです。

「僕に勝ってください」「同じじゃんけんの手を出してください」という課題は簡単にできるようでした。でも「負けてください」はじゃんけんの手が出るのがけっこう遅くなる。それだけで子どもの発達がある程度わかるというものでしたね。

大谷:子どもの理解にもいろいろな段階があって、まだ勝ち負けの理解まで進んでいない子もいます。「グーにはパーでしょ、チョキにはグーでしょ」と大雑把に理解している段階の子もいて、そんな子は「勝つようにじゃんけんして」って言われても「負けるようにじゃんけんして」って言われてもあまり区別がないので、ずっと勝つように手を出して、ニコニコしていたりします。逆に、負けないといけないと分かっているのについ勝ってしまって、「ああー!」と言っている子もいます。間違え方にも、子どものパーソナリティが出ますね。

小久保:そのご研究の取り組みが、大谷先生の転機になったのですか?

大谷:そうですね。それまでに行った研究では、とにかくさまざまな課題についてデータを集めて、年齢ごとにおおよそどのくらいの割合の子どもが達成できるかを調べて、ただその事実を羅列するという水準のことしかできていませんでした。この結果が、発達研究の中でどう位置づけられるかとか、発達心理学の観点ではどういう意味合いがあるのか、という思考は、ほとんど持っていなかったように思います。それが博士課程での研究を通して「あ、研究をするっていうのは、そこまで考えなきゃいけないんだ」という考えに変わりました。

清水:確かに別の研究では、どういう場面で「じゃんけん」というツールを持ち込むかという社会学的テーマのものもあります。話し合いで決められないけれども決めないといけない、そこにじゃんけんという道具を持ち込むかどうか。さまざまな研究があります。

実践現場の隙間をうめる「研究」

小久保:なるほど。臨床現場は毎日「今日の患者さんはこの症状で、検査結果はこうだった」ということの繰り返しです。そして、それをきっちりと論文に書くことがまず大切になる。そして経験を積み上げて、多くの経験と知識が結びついて、深い理解につながるということでしょうか。

清水:そうですね。例えば発達検査で「この子にはこの課題はむずかしい」ということがあったとします。この検査結果だけだと「年齢が進まないとむずかしそうだ」ということは分かる。でもそれは、「子ども何人に検査を行ったところ、何人ができた」というデータ上の話しか実際のところはないわけです。その中でどのように発達が進んでいくのか、という発達のメカニズムの話は、数値のデータだけでは教えてくれない。大谷君はその間をうまく結びつけた研究を展開したと私は理解しています。

小久保:私も臨床現場に出た頃は、今日は教科書に記載されている症状を経験したということに心が動かされていて、でも「じゃあ、どうしてこういうことが起こったのか」と発症メカニズムを考える段階になると途端に「むむむ」ってなってしまうことが多くありました。

清水:例えば脳に損傷を受けて、今までできていたことができなくなったとします。すると「なぜできなくなったのか」という疑問が出てくるけれど、この「なぜ」という問いに答えるのはけっこうむずかしいです。

小久保:そうするとやはり知識が要るわけですよね。私の場合ですが、現場の日々の臨床に追われて、仕事が終わってからじっくりと症例について論文を調べる余裕がないことがありました。経験と知識を結びつける時間を作ることが難しかったです。大谷先生は、今まで現場で経験されたものと、博士課程に来られて参照されたたくさんの研究や知識がピタッと結びついて、良い研究につながってらっしゃったのかなと思いました。

大谷:その通りだと思います。

研究と実践の循環

清水:とはいえ、修士課程に通っておられる学生のみなさんからすれば、修了後は博士後期課程に進学して研究を積み上げるよりも、臨床経験を積むことを優先したいと思われるかもしれません。一方で、公認心理師の活動においては「科学者-実践家モデル」が重視されている。つまり、きちんと論文を書けて、心理学を科学的に扱えるというスキルが、実践家としてキャリアを積む上でも必要だ、といわれています。この研究と実践の循環ということについて、大谷君はご自身の経験も含めてどう思われますか。

大谷:確かに昨今、多くの心理学修士課程のカリキュラムは、公認心理師の養成ということを前提に作られていると理解しています。そう考えると、修士課程を出た後は、まず公認心理師の国家試験に合格して、現場に出て経験を積んで・・というライフプランを描くのが自然なのかなと思います。それを踏まえると、修士課程を出てすぐに博士課程に進むというよりは、いったん現場に出て、臨床経験を積む中で見つけた課題みたいなものを、博士後期課程に持ち帰って研究していていただくという流れが自然なのかなと思いました。

思い返すと、私の研究も全部そうなんですよね。現場での経験が基になって、研究活動につながっていきました。私は絵並べやじゃんけんなどの検査課題を作って、それを研究にまとめました。その絵並べに使った課題は、もともと自分が発達支援の仕事の中で、子どもたちとの遊びで使っていた物でした。絵並べ課題も、絵を何枚か並べて「これの次はどれ?」と質問して子どもたちにやってもらっていて、それに対して子どもがいろいろな反応を返してくれるので、「おもしろいな」と思ってたんです。それを検査課題とかにできたりしないかということで、研究につなげていきました。

清水:もちろん、そのように研究と実践をうまく回されることは、実際には大変だと思います。でもそこにやっぱり大きな意味があるような気がします。実践ばっかりやっていると、どうしても閉塞状況に陥りがちかと思います。クライアントさんはもちろん大事だけれども、その思いだけでは効果的な実践を回し続けられない。そこから一度離れた「研究」という取り組みをすることが大事なのかもしれません。一方で、研究をする上でもやはり実践・応用面を考えないと、社会に生きる研究がなかなか進められない。

小久保:学会発表を聞いていると「この人は現場も知っていて研究している人なんだろうな」というのが、やっぱり感じ取れるものがあります。そういう研究は良い研究なんですよ。

学び直しとさらなる研鑽の場としての博士後期課程

清水:最後に後輩たちに、何か一言いただければと思います。

大谷:公認心理師という資格はまだ日が浅くて、ここから先もどういうふうに社会の中で定着していくのかが十分見えないところがあると思います。そういう意味では、修了されて最初に専門家として就いた仕事や領域でずっと働くというわけじゃないかもしれない。というのも、働いているうちに、結果的に、より幅広い人や領域と関わってくるということもあるんです。大人の方のカウンセリングを担当していたけれど、その方の悩みの中に子育てのことだったり、夫婦関係のことだったり、地域とのかかわりのことだったり、子どもの不登校のことだったりが、その話題の中に出てくる可能性があります。そうすると、心理職としては「そのテーマはちょっと知らないんです」というわけにはいきません。考えなきゃいけない、扱わないといけない、といった部分がどんどん広がってくると思います。それに、自然と関心も広がっていくと思うんですよ。

だから、そういうときに学び直しのタイミングを入れるとよいと思います。一つのテーマについて深く掘り下げるだけじゃなくて、より俯瞰したところから自分が取り組んできたことを見直してみることが必要になってくるタイミングって、きっとあるんだろうなと思っています。そのときに、後期博士課程がその場所になったりするんじゃないのかなと思いました。

心理学って人の心について考える学問なので、すごく幅の広い学問だなと思います。およそ、人がやることは何でも研究対象になるんですよ。そういう意味で、肩肘はって「学問」って言わなくても、日々生きている中で心理学的な観点から、いろいろ物事を考える、そういう視点を得ることにつながる「学びの機会」でもあるなと思っています。

なので、心理職であるかどうかとは関係なく、人生100年時代に長く生きている中で、改めて人の心について考えてみようっていうタイミングってあるんだろうなとも思います。私自身、清水先生が大学に居続けてくださったから戻ってこられたっていうことがあるように、学べる場所がここにあったというのがすごくありがたいことだなと思います。神戸学院大学大学院心理学研究科の博士後期課程も、帰ってこれる港じゃないですけど、そのような形でぜひ今後もあり続けていただきたいなと思っています。

大谷先生、ご自身の体験も踏まえたたくさんのお話をありがとうございます。

ここまで特集をお読みくださったみなさま、実践活動の幅を広げるうえで、また学び直しの機会をつくるうえで、博士後期課程への進学を是非ご検討ください。神戸学院大学大学院心理学研究科の教員一同、博士後期課程でお会いできることを楽しみにしております!